2025.04.11 終焉の歴史を紐解く

【シリーズ】変わりゆく“おくりかた”の現場から – 現場経験者が語る、火葬と葬送のリアルな記録 –

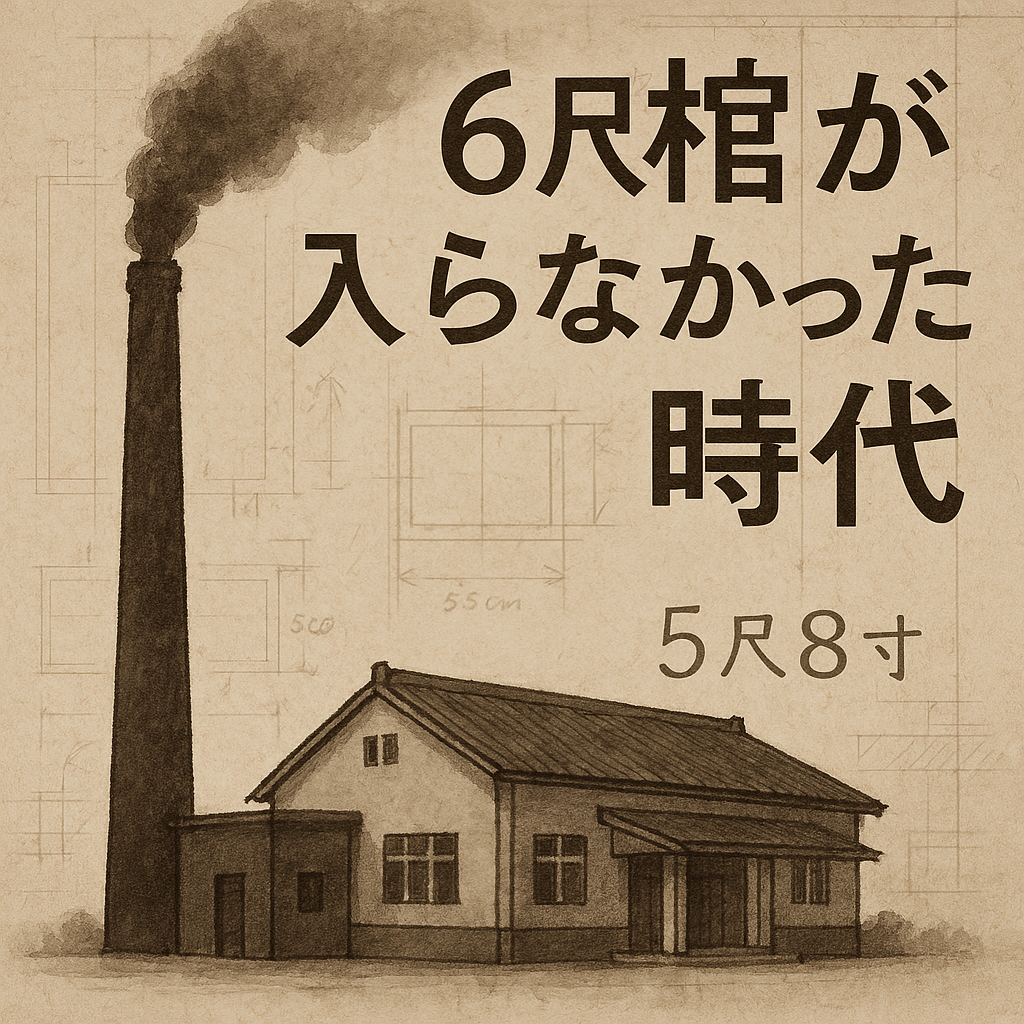

第1回:6尺棺が入らなかった時代

– 昭和のロストル式火葬炉と、日本人の体格の話 –

こんにちは、遺体修復士のエンゼル佐藤です。

今回は、私自身が実際に見てきた「昭和の火葬場の姿」を通して、“かつての日本人の送り方”について振り返ってみたいと思います。

私が若い頃に経験した火葬場には、現在主流の台座式(押し込み式)ではなく、ロストル式という古いタイプの火葬炉が設置されていました。

■ ロストル式とは?

ロストル式とは、炉の内部に鉄格子のような台(=ロストル)があり、棺をその上に直接乗せて火葬を行う方式です。 火の回りが均一になりにくく、火力の調整も職人技を必要としました。副葬品や棺の素材によっては、焼却残渣(燃えカス)が炉内に落ちて掃除が大変になることも。

■ 棺のサイズも、時代と共に

昭和40年頃までは、日本人の平均身長が今よりもずっと低かったこともあり、**標準棺は「5尺8寸(約175cm)」**でした。現在の6尺棺(約182cm)よりも短く、それ以上のサイズだと炉に入らない設計だったのです。

実際、私が保管していた当時の設計図にも、その炉寸に合わせた棺の規格が記されていました。現代では副葬品を多く詰めたり、身体の大きな方も増えてきたこともあり、棺も大型化していますが、当時は“火葬炉に収まること”が何より重要だったのです。

■ 台座式への移行と共に

やがて火葬炉の設計も改良が進み、今では火力がコントロールしやすく、棺がスライド式で搬入される台座式(押し込み式)が主流になりました。 この変化によって、大きな棺や副葬品もある程度受け入れられるようになりましたが、それでも素材やサイズによる制限は今もあります。

また、台座式への移行には環境対策という背景もありました。 1990年代以降、ダイオキシン類対策特別措置法が施行され、焼却時に発生する有害物質や煙の排出が厳しく規制されるようになったのです。 これに対応するため、現代の火葬炉には排煙を集じん機で吸引・分解処理し、無害化してから大気へ排出するシステムが導入されました。

かつては火葬場の煙突からもうもうと煙が立ち上り、「魂が天に昇るようだ」と言われた風景も、今では見ることができません。

次回はそのあたり、「副葬品のNG例」について掘り下げてみたいと思います。

現場を見てきた者として、「当たり前だったことが、実は時代と共に大きく変わっている」ことを、少しでも残していけたらと思います。

それでは、また次回。