2025.03.23 エンゼルケアにおける事例

【シリーズ第2弾】ゼンメルベイス反射は納棺だけじゃない葬儀業界における“変化への拒絶”がもたらした事例を検証する

前回の記事では、納棺師の現場において、感染対策の不備が常態化している背景に「ゼンメルベイス反射(Semmelweis Reflex)」が関与していることを紹介しました。

ゼンメルベイス反射とは、既存の常識や慣習に反する科学的知見が、集団心理によって否定・拒絶される現象です。

そしてこの現象は、納棺業務だけでなく、葬儀業界全体にさまざまな形で表れているのです。この記事では、過去に実際に見られた“変化への拒絶”の具体例と、それが業界に与えた影響について紹介します。

事例1:エンバーミング導入への強い抵抗

かつて日本にエンバーミング(遺体防腐処置)が導入された際、多くの葬儀業者から「遺体を薬品でいじるなんて」「必要性がない」という否定的な声が上がりました。

実際には、感染症対策・長距離搬送・海外葬儀など、明確なニーズに基づく医科学的な技術であったにも関わらず、伝統的な「湯灌で充分」とする風習に支配され、導入が大幅に遅れたのです。

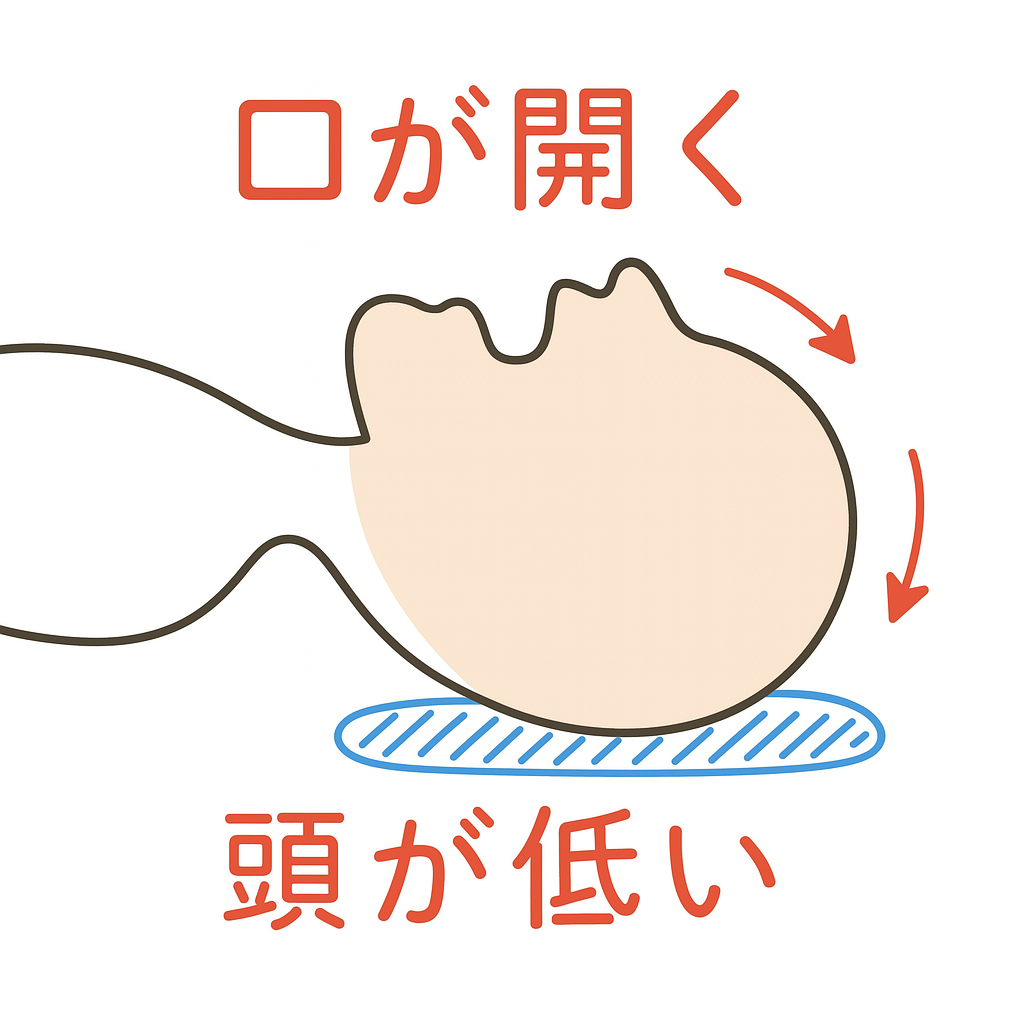

事例2:遺体冷却の軽視と「常温安置」の継続

医療や法医学では、遺体の腐敗を抑えるには速やかな冷却が常識です。しかし一部の葬儀業界では、「自宅に安置したまま何日も常温で放置する」ことが美徳とされてきました。

ドライアイスのみで管理されたご遺体が腐敗し、異臭や体液漏れなどが発生してから初めて対応を求められるケースも。これは明らかに科学的合理性よりも“昔ながらのやり方”を重視する文化が優先されていた結果といえるでしょう。

事例3:感染症患者の遺体を「断られる」風潮

新型コロナウイルスや結核、HIVなどに感染して亡くなった方に対し、葬儀社側が納棺・通夜・湯灌を拒否する事例も数多く報告されています。

もちろん、感染対策が不十分な現場ではやむを得ない選択かもしれませんが、本来であればPPEの装着や適切な手順を踏めば、安全に処置できるケースも多いのです。

それにも関わらず、「うちは昔からやってないから」「感染者は扱わない方が無難」といった、根拠のない“慣習的対応”が医療的配慮に優先されてしまったのは、まさにゼンメルベイス反射の典型例といえるでしょう。

“変化を拒む”ことが生むのは、安全性の低下と社会的孤立

これらの事例に共通しているのは、「現場の慣習が絶対」「多数派が正義」という空気によって、新しい知見や安全策が拒否されてしまう構造です。

この心理的抵抗が続けば、現場スタッフの不安も解消されず、ご遺族への対応の質も低下し、業界全体の信頼性を損ねかねません。

ゼンメルベイス反射から抜け出すには?

- 「昔からこうしてきた」を疑う視点を持つこと

- 科学的根拠に基づく教育・研修の導入

- 現場の声や不安を吸い上げ、制度に反映させる仕組みを整えること

これらを実現できれば、葬儀業界もまた、医療や福祉のように進化と信頼を両立する道を歩むことができるはずです。

次回予告(シリーズ第3弾)

「冷えていないご遺体」――葬儀社が学ばない遺体冷却の科学と、現場で進む誤った常識とは?