2025.03.23 エンゼルケアにおける事例

【シリーズ第4弾】仏さんは頸動脈を冷やす?――葬儀業界に残る“笑えない迷信”と科学的視点からの検証

ある葬儀現場で、こんなやり取りがありました。

「仏さんはまず頸動脈を冷やすのが基本なんだよ。そこを冷やせば、身体中が冷えるからな。」

この言葉に対して、私はこう返しました。

「でも、ご遺体の心臓はもう動いていませんよ?」

すると、そのベテランスタッフは一瞬固まり、こう言いました。

「……あれ?」

一見、笑い話のように聞こえるかもしれません。ですがこれは、実際に現場で信じられ、実践されている“常識”の正体です。

頸動脈を冷やす――なぜこの迷信が現場に残るのか?

この発想の背景には、生体への応急処置とご遺体への処置を混同していることがあると考えられます。

熱中症や高体温の患者に対して、頸部や脇の下など動脈が皮膚近くを通る場所を冷やすのは正しい処置です。

しかし、それはあくまで血流が循環している生きた身体の場合です。

ご遺体には、もはや血液循環も体温調節機能もありません。頸動脈を冷やしても、体幹部の温度を下げることにはつながりません。

「先輩から教わったから」では理由にならない

この迷信を信じている方に「なぜそうするのですか?」と尋ねると、多くはこう答えます。

- 「そう教わったから」

- 「前の職場でそうだった」

- 「ずっとそうしてきた」

そこに科学的根拠は存在しません。 ただ“昔からのやり方”がそのまま無批判に継承されているだけです。

これがまさに、ゼンメルベイス反射(Semmelweis Reflex)と呼ばれる心理的バイアスの表れです。

これは、新しい正しい知見が、従来の慣習や集団の価値観に反するために拒絶されてしまう現象を指します。

この思い込みが招く現実の弊害

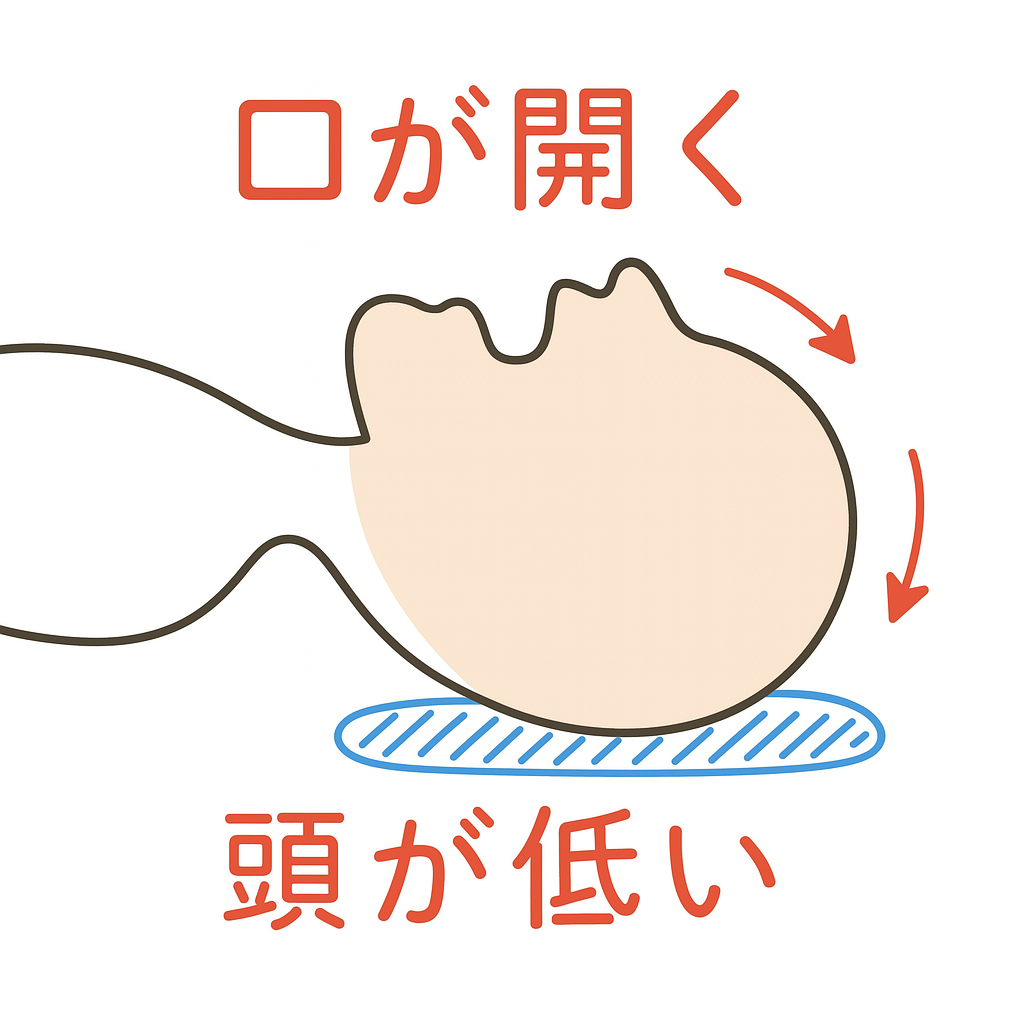

頸部だけの冷却では、体内の腐敗進行を抑えることはできません。 とくに腐敗が最も早く始まる腹部を中心に冷却する必要があるというのは、法医学的にも確立された常識です。

にもかかわらず、頸部に少量のドライアイスを置いて安心してしまうことで、

- 体液漏出

- 異臭発生

- ご遺族への心理的ショック

など、防げたはずのトラブルを引き起こしてしまう可能性があります。

「冷やす位置」は感覚ではなく科学で判断する

遺体のケアは、“なんとなく”や“見た目”ではなく、冷却効果・腐敗抑制という具体的な目的に対して科学的根拠を持って行う必要があります。

腹部を中心に、適正量のドライアイス(体重の20〜30%程度)を配置し、死後6時間以内に体腔内温度を5℃以下に保つこと。 これが腐敗予防の基本です。

「仏さんは頸を冷やす」という言葉に潜む危うさ

この一言には、「死者も生者と同じように反応する」という思い込みと、「根拠のない慣習に従うのが安心」という心理が凝縮されています。

ですが、ご遺体は熱中症患者ではありません。 そして、敬意とは“燃やす前に整える”のではなく、“腐らせないこと”から始まるのです。

関連キーワード:

頸動脈 冷却の誤解 / 遺体 熱中症との違い / 葬儀業界 思い込みの継承 / ゼンメルベイス反射 現場心理 / ご遺体 腹部冷却の科学

次回予告(シリーズ第5弾)

「納棺師の教育は誰のためにあるのか?」――民間資格の限界と、感染対策の再構築