2019.11.4 相続の際のお役立ち情報

【ペットに遺産を残したい方へ】相続できないけど「負担付き死因贈与」で未来を守る方法

こんにちは。

遺体感染管理士であり、死化粧師(しげしょうし)のエンゼル佐藤です。

最近では「大切なペットにも遺産を残したい」といったご相談をいただく機会が増えています。

私の夫が行政書士をしていることもあり、相続や贈与に関する法制度についても少し学んでいます。

日本ではペットに相続はできない

まず大前提として、日本の法律ではペットは「物(動産)」として扱われます。

つまり、ペット自身が財産を受け取る「相続人」になることはできません。

では、ペットの未来を守るにはどうすれば?

結論からお伝えすると、「負担付き死因贈与契約」という方法を使えば、ペットの生活を守るために財産を残すことが可能です。

■ 負担付き死因贈与とは?

「死因贈与」とは、贈与者が亡くなったときに効力を発揮する贈与契約です。

そこに「ペットの世話をする」という“義務(負担)”を付け加えたものが「負担付き死因贈与」です。

例:

ペットの世話をしてくれる人に、「世話をすること」を条件として遺産を渡す契約です。

■ メリット

- 遺言では難しい義務付きの条件を明記できる

- 生前に契約を交わすため確実性が高い

- 柔軟な内容設定ができる

■ デメリットと注意点

- 財産を一括で渡すため、全額が早期に使われてしまうリスクがある

- 信頼できる相手を慎重に選ぶ必要がある

- 契約書の作成には専門家(行政書士・弁護士)のサポートが望ましい

より確実性を高めたい場合は、信託制度や遺言との併用もおすすめです。

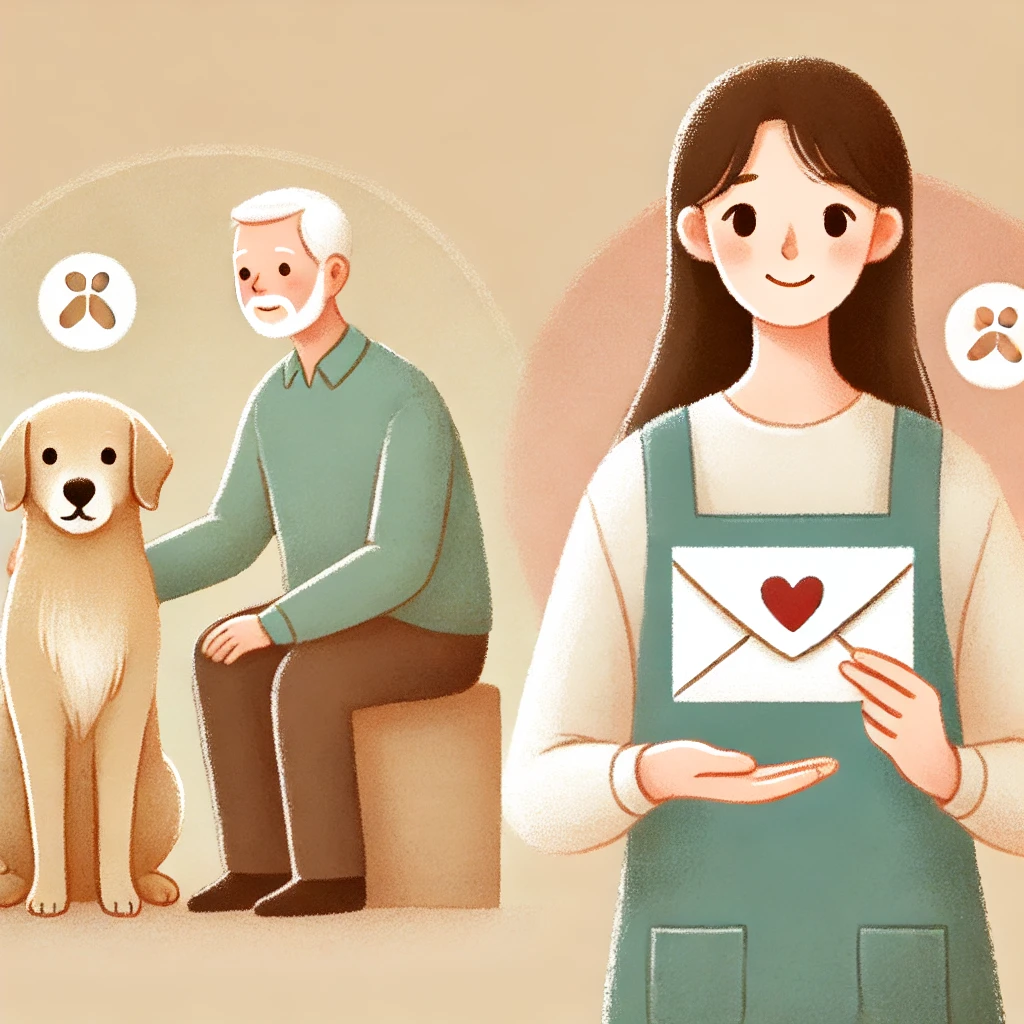

ペットは「モノ」じゃなく「命ある家族」

ペットは人間と違って、自分の行き先を決めることができません。

だからこそ、飼い主が「最期までどう責任を持つか」を考えておく必要があります。

もしもの時に備えて、大切な命を守る仕組みを作ることも、愛情のひとつの形です。

まとめ

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ペットに相続は可能? | × 法的にはできない(ペットは「物」扱い) |

| ペットに財産を残す方法 | ○ 「負担付き死因贈与契約」で可能 |

| 必要な準備 | 信頼できる相手との契約、公正証書の作成など |

| 注意点 | 使い切りリスク、契約相手選びの重要性 |

ご自身の大切なペットのために、元気なうちから備えておきましょう。

相続や契約に関して不安な方は、ぜひ信頼できる行政書士や法律専門家にご相談ください。